MidwestClinicはじめてレポート(その4・22日)

短かったのですが濃密なシカゴ滞在を終え、日本のお風呂(特に湯船)の素晴らしさを実感しております。体調管理優先にしたため、当日にレポートすることはさすがにできませんでしたが、3日目の様子をお届けします(後半はこちら)

いろいろと考えてしまう夜が明けて3日目、朝一のコンサートになんとかたどり着きました。会場からちょっと遠い宿を取ってしまったのですが、地下鉄(L-trainといいます)の乗り方も慣れてきて、会場まで着くのに必要な時間がだんだん短くなってきました。

◆8:15〜9:30 Vanderhook College of Music Symphonic Band W375AB

さて、朝イチで大学生のバンドを聴きます。このバンドは音楽教育学を専門にするバンダークック音楽大学(カレッジ)の学生たちによるもの。なんとキャンバスがマコーミック・プレイスから車で5分のところにあります。

GPA3.6ということなので、かなり頭の良い学生が多いのでしょう。大学紹介( によると、音楽だけでなく一般教養にも力を入れていて、音楽家になるというよりは教育者として幅広い人格形成を目指しているとのことでした。…というのはこの記事を書くためにあとから調べたのですが、事前情報なしで聴いていた時、どこか日本の教育大の学生さんたちみたいだなあという第一印象があり、それはあながち間違いでもなかったのでした。歌うことを大事にしているとのことで、たしかに開演前、バックステージからみんなで合唱している声が聞こえてきました。バンドのほかにもJazz、コーラス、オーケストラなどの、様々な編成を持って活動しているようです。

プログラムに邦人作家の作品が2つあり、目をひきました。ひとつめは坂井貴祐氏の「星降る夜に」。英語のタイトルはStarry Nightとなっています。シンプルな訳ですが、starryという語感がきれいだなと感じました。指揮は女性の指導者、Stacey Larson Doran氏。この方に限らず、アメリカの女性指導者の指揮は日本でみた女性の吹奏楽指揮者のやり方と、かなり違っているように感じました。全く専門ではないので主観的なものいいになりますが、男性的な腕の使い方、止まるところをしっかり止めるというか、直線や打点が綺麗でわかりやすいのです。

肝心の演奏ですが、日本人の作品がいかに日本のバンドのために書かれているのか、ということに尽きるなという印象。曲の本来持つロマンティックさ、繊細な表情はきちんと表現され、丁寧に仕上げられているのですが、構成の切り替わるところ、フレーズ終わりなどで「もったり」する感じが否めません。ただ、日本の作品を理解する素地がまだ少ないのかな、特にすでに知られてよく演奏されている作品ではなく新作の場合だと猶更そうなのかな、とも思いました。日本の学生バンドと違い、リハーサルを何度も(何十回も!)やったうえで本番に臨むわけではないので、理解が深まりきっていないということも考えられるでしょう。

かわって「ぐるりよざ」の方はというと、おそらく発表されてから何度もアメリカでの演奏機会があったことと思います。リハーサルが少なそうな印象は同様なのですが、それでもアメリカでも長年演奏機会があり、録音なども出回っているであろうアドバンテージは非常に大きいのだろうと感じます。よく板についた、堂々とした演奏でした。

大学生なのですが、良い言い方をすればおおらかな、悪く言えば…詰めの甘い部分が散見される演奏であったのは事実です。ただ、この学生さんたちが学ぼうとしているのはいかに音楽を生徒によりよく学習させるか、楽しませるかということですから、必ずしもすばらしい技量を全員が獲得する必要はないのだろう、とも思いました。後ほど聞いた話ですが、この大学生たちは近くにキャンパスがあるため、ボランティアで会場の設営やチケットテイクを引き受けていた(1日目の記事で、ブルーのベストをきたお兄さんたちについて触れました)のです。この演奏の機会は、いわばその見返りなのだとか。)

◆12:00〜13:00 フィルモア・ウィンド・バンド W183

昨日はマッキーに質問する会で悔しい思いをしたので、列になってしまった時のために本日は早めに動こう、と思いましたら、またもや長い長い列になっているではありませんか。なんの、今度こそは…!と小走りで列に並びます。余談ですが、アメリカの大人はほとんど道で急いだり走ったりしないようです。子どもの参加者は広い会場を走り回っている様子も見受けられますが、なんだか大柄な方が多いし、自分がずいぶん子どもじみた振る舞いをしているような気さえします。

昨日は7−Elevenを見つけて入り、ためしにビールを買ってみたら、ID?と聞かれ、年を言わされる羽目にもなりました。アラサーの私ですらこれなので、アジア人は若くみられやすいというのはやはり本当のようです。

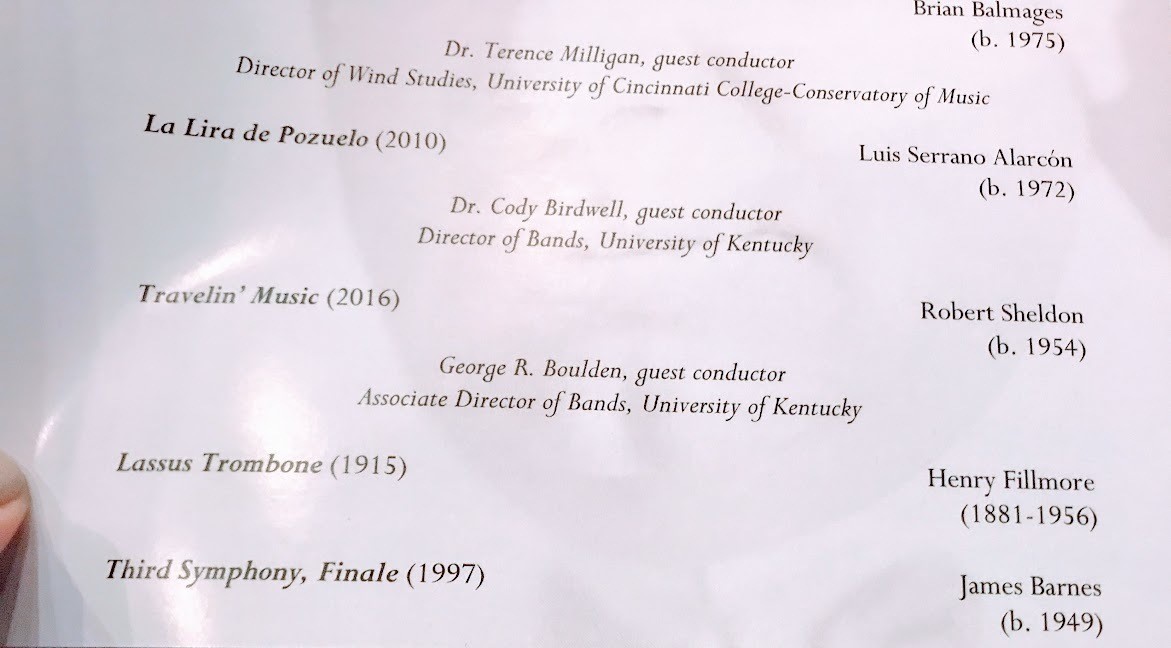

今回はラッキーなことに入場できました!2日目にも入ったあの平たい会場です。さすがに横の座席になってしまいましたが、上手側に席を確保。横にすわった明るい女性に話しかけられました。彼女はプログラムを見て「やったー、バーンズの3番だ!あなたこの曲しってる?超いいよね!!」とめちゃくちゃ喜んでいました。私がこの曲いいよね、CD持ってるよ、と話すとさらにヒートアップ。意思疎通ができたという嬉しさもあいまってこちらまでテンションがあがります。

総勢80名ほどの大編成です。若い人からご年配まで年齢層が広く、日本の社会人バンドと同様、バンド活動とは全然別の生業を持っている団員とのこと。しかしそのクオリティは文句のつけようがなく、これだけの客入りになるのも当然だとうなずけます。演奏曲目はおよそ半分が2年以内に書かれた新作でした。どの作品も非常にすばらしいものでしたが、個人的に気になったのは1曲目、初っ端から壮観な出来栄えのWilliam Pitts”Revelry” 、3曲目、静かなはじまりから終始Trpの美しいソロによって流れをつくり、クライマックスでは複雑な和声を分厚く聞かせる”Sound Asleep”も鳥肌ものでした。後半ですと日本でもおなじみRobert Sheldonの”Travelin’ Music”がフィドルを模した旋律でファニーに聞かせる楽しい作品。(ただし、曲の性格上、小編成で演奏したほうがより雰囲気がでるように感じました)

最後はおまちかねのバーンズ”Third Symphony” フィナーレです。もはや呆けにとられるほどの迫力、終わったあとにはすぐに皆立ち上がり、長くスタンディングオベーションが続きました。

(後半はこちら)